熊本走ろう会

健康マラソン

遅いあなたが主役です

8月4日

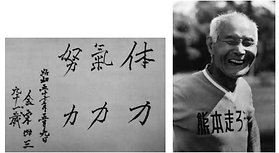

金栗四三熊本走ろう会初代名誉会長

NHK大河ドラマドラマ「いだてん」主人公

「走ろうの日」記念日

2021年(令和3年)

活 動 報 告

令和3年(2021)11月 23日

加地永世会長・堤初代幹事長墓参マラソン

加地正隆永世会長、堤貞一郎初代幹事長 共に「遅いあなたが主役です」をキャッチフレーズとした「健康マラソン」の生みの親である。

熊本走ろう会が創設された昭和47年(1972年)当時の「マラソン」は42.195キロを走り抜く最も過酷なスポーツであり競技であった。(今もそうだが)

取り組む選手たちも一分一秒を競い争い、日夜身体と心を鍛えあげて掲げた目標に向かって突き進んでいた。

その過酷な競技を「遅いあなたが主役」と銘打って、長閑なマラソン大会を開催するというから陸上競技連盟が黙ってはいなかった。

「君たちはマラソンをなんと心得ている! 侮辱しとるのか!

遅いあなた結構、弱いあなた結構、下手くそなあなた大いに結構。しかし、マラソンと言う言葉を用いることは一切ならぬ。それは命がけで、死にもの狂いで、全力で走っている選手達に非礼であり無礼である。そうは思わぬか!」

「いえ、決してそうではありません。参加者も40歳以上とし、一線を退いた人たちもこれから先は体力維持のために走ろうという、全く新しい分野の健康マラソンであります」

「ならぬ。断じてならぬ。マラソンだけでなく、全てのスポーツは勝負である。即ち、勝つか、負けるか。そのどちらかだ。

健康云々で試合に勝てるかね。

強靭な体力と精神力、たゆまぬ努力で42.195キロを走り抜く、それのみがマラソンだ。

どうしても開催したいと言うなら「健康並足大会」とでもしたらどうです、加地さん、堤さん」

重い足を運びながら二人は沈黙した。

ふと、加地がつぶやいた。

「そう言えば、日本のマラソンの父と言われる金栗四三先生が確か玉名にご隠居されておったな、堤さん」

「確かに。ご高齢となった今も健康のために毎日近くの小学校まで歩いたりゆっくり走ったりされているという噂を聞いたことがありますが・・・」

二人は顔を見合わせ、膝をポンとたたいた。

加地 正隆 2009年11月23日没 享年96歳

堤 貞一郎 1988年没 享年64歳

令和3年(2021)11月 21日

第2回江津湖周回マラソン大会(フル・ハーフ)

暦では立冬を過ぎた11月21日、日頃鍛えた健脚自慢達が穏やかな晩秋の気配が漂う湖畔を周回する「江津湖周回マラソン大会」が開催された。

その大会に不覚にも参加できなかった会員、すなわち故障者リストに入った会員達(共にかつてのエキスパート)が万全の態勢でサポートして、2回目となった大会も無事に終了することができた。

一方、選手たちが走り去った後、その故障者リストに名を連ねたサポーター達に、もう一つの練集会が開催された。

大会を支えたサーポーター

「腰がいたいのよね。あの痛さは経験した者でないと分からんとよ」

「そうですそうです。私は体が起こせず、仕方がないから救急車を呼んだこともありますもん」

「私は膝なの。ちょっと良くなったかと思って庭の草取りしたらまたぶり返してね・・・走れない」

「私は足の先が痺た感じで・・・」

「私は全身。あっちこっち痛かぁ」

「みんな走りすぎたのよね。その付けが回ってきたのよ―。もう一度、と思って走ってみたけどやっぱりダメみたい」

「そうよ、あの頃はバカみたいに走っていたからね。今になってつくづく思うとよ、無理は絶対ダメ」

「元気な時は走るのがほんと、楽しかったけどね・・・」

「あの頃、こんなになるとは思わんかったもん」

「そう言えば、薬飲む時間だった。自販機あるかなぁ?」

「私も薬は朝昼晩欠かせません」等々

5年前、とは言わず、つい最近まで顔を合わせれば、マラソン大会のエントリー先の話題に花を咲かせていた、が、今はそのエントリー先が「病院」に変わった。

そしてエネルギーや水分補給の話題が、痛み止めや慢性病の「お薬」に、ウサギとカメの「勝敗表」が「通院予定表」となり「記録帳」が「おくすり手帳」となってしまった。

昔の有名な武将が、

「及ばざるは過ぎたるより勝れり」

と言っている。

足りないほうが、やり過ぎより優れている。

ということである。

この故障者リスト入りした面々、特に高齢者は残念ながら復旧の見込みはほぼ無い。たとえ復活したとしても再び故障者リストに名を連ねることは明白である。

これは擦り減った自動車のタイヤをどれだけいたわって磨いても新品には戻らいのと同じである。

ならば、早めに見切りをつけ、新しい世界を見つけて余生を大いに羽ばたくことが賢明ではないか。

市民ランナーで速いとか遅いとか、フルマラソンを何回走ったとか、極めて狭い限られた世界の小さな話である。

(順位や記録を求めない健康マラソン愛好者は無論別格)

世の中の殆どの高齢者は走らない。

彼らは走る高齢者を見て「素晴らしい」とか「ご立派」とか決まって賛辞する。

しかし、内心は「だから何なの、お疲れ様」という程度である。

故に走れなくなった、と嘆き悲しむことなど全くない。

むしろ、やっと普通の高齢者になったと喜ぶべきである。

高齢者は熊本城も動植物園も公共施設は無料である。

劣化していく自分を認めようとせず、ケガを騙しながら狭い世界で自己満足に浸りながら走るより、友と、孫と或いは一人でのんびりと四季折々の移り変わりを堪能しながら城やキリンや絵画、美しい花々をみて過ごす方が余程利口な人生に決まっている。

尤も、今回の故障者リストの面々は自分のケガや病気を臆することなく、というより、まるでそれを自慢するかのように愉しく語り明かして話に花を咲かせた。

余生の病気やケガはコミニュケーションの一つのツール、ネタである。

多ければ多いほど、重ければ重いほど主役になれる。

同時に故障者、原状復旧不可能者は熊本走ろう会の練集会に参加して、病気やケガの自慢話を語り合うことが一番の妙薬であることも分かった。

諸般の事情で全員を撮影出来なかったことをお詫びいたします。(着順は順不同)

令和3年(2021)11月 14日

第48回金栗四三翁墓参マラソン(32キロ)

文 会員番号985 平野明美

当初、五月に予定であったがコロナの影響で延期。ようやく11月14日に金栗四三先生の墓参が、走友22名と出来た。

午前7時白川公園を出発した時は、どんよりとした雲と小雨の中のランであった。しかし、墓前で手を合わせた後上空を見上げると、真っ青な空に澄んだ空気。

私は、膝の故障で自転車での参加であったが、先生の墓前に走友仲間とお参りでき、心は爽やかとなった。

先生の命日は昭和58年11月13日享年92歳。今から38年前の事である。

地域医療センタに入院、高松宮殿下のお見舞いの光栄にも浴されている。

先生のお考えの中には、女性の体育向上や体力作りに尽力するようにとあった。

本日の32キロ走に女性が6名、80代の男性が2名と70代が9名。他50代、60代あった。

昭和、平成、令和の歳月を経て先生の思いが、熊本走ろう会では体現できている。

「よう皆で駆けつけてくれた」と顔ぶれを見てスヤ奥様と喜ばれたことでしょう。

第1回の昭和48年7月15日金栗先生訪問マラソンが始まりで、昭和59年からは、墓参マラソンとして先輩方から続く熊本走ろう会伝統行事だ。

今日は、梅林小学校跡で会員番号94の横田二生さん(94歳)の待ち受けがあり、暫し、昔のお話を聞くことが出来た。

熊本走ろう会は、健康マラソンを通して会員の健康を増進し、相互の親睦と融和を計ることが目的であることを再認識して、今後の行事参加を更に楽しみたいと思う。

枠内は会員番号94 横田二生 会員94歳

令和3年(2021)10月 24日

立田山 秋散策の練習会(5キロ~10キロ)

熊本市中心市街地から北東へ約3キロ、四方八方を住宅地に囲まれた標高約151.6mの立田山が在る。

そこには春の森、夏の森、秋の森、冬の森、更には野鳥の森、古の森等々の名を付けて整備された木々で形成された森が連なっている。

落ち葉に光る木漏れ日を踏みながら一歩踏み込めば迷路のような散策路が巡っているが、何処へ行きついても四季折々の梢と山鳥の歌が出迎えてくれるから愉しい、というよりつい嬉しくなる。

最早そこは山、というより植物園であり、野鳥園でもあり、自然公園でもある。

総じていうなら、立田山は訪れる人々の心と身体を癒してくれる憩いの郷ではなかろうか。

西の横綱を水の郷「江津湖」とすれば、東の横綱は紛れもなく小高く鎮座する「立田山」である。

走ることは自然と一体となることでもある。熊本市のほぼ中心地にこのように豊かな自然に恵まれた大地があって、その大地を練習場としている私たちはラッキーである。感謝せずにはいられない。

10月24日、色づき始めた森の風に乗って、濃い酸素を身体一杯に充填しながらその立田山で練習会が行われた。

昭和15年生まれの熊本走ろう会看板トリオ。

左から高塩さん、城さん、山崎さん。

右端はまだまだ青二才の今村幹事長76歳。

令和3年(2021)9月 26日

江津湖湖畔スローロングラン(5キロ~40キロ)

「暑さ寒さも彼岸まで」とは言うものの、残暑が居座った彼岸26日、会員22名が参加して、恒例となった江津湖湖畔を周回するスローロング練習会がスタートした。

陽の光に夏の名残はあるものの、高い空も薄い雲も木陰を渡る風もすっかり初秋の装いの下、蜜を避けながら夫々のペースで湖畔を駆け、爽快に汗を流した。

参加者の中に昭和15年生まれのトリオの姿があった。

城 丘さん、高塩生也さん、山崎誠子さん、共に今年81歳になる。

元自衛隊員の城さんは大病を患ったが持ち前の明るさ、バイタリティーで見事に克服。早朝のランニング、社交ダンスは日課である。

高塩さんは退職後、健康のために始めた新聞配達を今でも続けているばかりでなく、その体力を維持するためにジムに通っているというから返す言葉が見つからない。

日舞が得意の山崎さんは早朝12キロのランニングは今も欠かしたことがないという。当日も未明にライトを携えたランニングを終えての練習会参加、と明るく微笑まれた。

熊本走ろう会は1972年に創設され、間もなく50年を迎える。

その目的は「遅いあなたが主役です」をスローガンとする「健康マラソン」を提唱し、全国に普及させることにあった。

翌73年3月10日、同志13名が心を一つにし、全国初の健康マラソン「天草パールラインマラソン大会」を成功させ、やがてそれが火種となって、全く新しい分野の「マラソン」が日本中に広まった。また数多くのランニングクラブ等が全国に設立される契機にもなった。

そしてそのような熊本走ろう会の功績(健康増進の活動)が認められて「文部大臣賞」等数々の賞を拝受する結果となった。

そういった意味では創設当時の目標は見事に達成し、一つの役目は終えたことになる。

では、その後から現在に至る「熊本走ろう会」が目指すところ、新しい目標は一体何か?

熊本走ろう会が提唱し、市民権を得た「健康マラソン」も間もなく50歳になる。

その提唱に賛同し、健康マラソンを始めた人々も共に歳を重ね、高齢ランナーとなった。

だが、若いランナー、速いランナーの中で高齢ランナーの居場所は果たして確保されているのか。

今は元気に走り、タイムや順位を追いかけている人も、やがて確実に高齢ランナーとなる。

そしてその数は年々増えてゆくばかりだ。

そのような中で、「健康マラソン」を提唱し、全国に普及させ、褒賞を受けた熊本走ろう会は、その高齢ランナーにその居場所を提供しなければならい、という責任と義務があるのではないか。

ただ、「マラソン」は手段であり目的は「健康」即ち 元気 である。

ありがたいことに熊本走ろう会は芸達者が多い。

会内においても「演劇倶楽部」「カラオケ同好会」「肥後狂句の会」「ノルディックウォーキング」等が組織され、園芸や登山、旅、自転車、社交ダンスや日舞、マジック、楽器演奏等々を元気で愉しんでおられる会員も数多い。

人生100年の時代と言われる今、「健康マラソン」を基本理念として共に集い、そして共に走り、共に歌い、踊り笑顔で三氏のように余生を元気で愉しく、心豊かに過ごして行く活動の場、憩いの場を提供し続けていかなけらばならない。

それが高齢化した「熊本走ろう会」が果たす役割であり使命ではないだろうか。

当日の最高年齢者は熊本走ろう会、出田秀尚会長83歳。

10キロを笑顔で見事に完走された。

負けてはいられない。

左から 高塩生也さん 山崎誠子さん 城 丘さん

8月4日

走ろうの日

2010年(平成22年)から、この日にみんなで走る「走ろうの日」を始めました。(記念日登録 2018年)

今、東京オリンピックで日本を代表する選手が輝かし成果を挙げ多くの人々に喜びと感動を与えています。

オリンピックの選手を大輪の花とすれば,、私たち健康マラソンランナーは人知れず道端に咲く雑草です。

風雨にさらされ、人に踏まれてもなお立ち上がり、共に励ましあい、共に応援しながら健康というゴールを目指して走り続けている最中です。

8月4日、日本中の雑草ランナーと共に走り、共に喜びを分かち合えば全てのランナーは金メダル獲得者です。

熊本走ろう会の創始者である加地正隆初代会長が次のようなメセージを残されています。

「ああたたちは雑草ですたい。どぎゃん頑張ったちゃもうオリンピックにゃ出られんとです。

途中 きつうなったら、いつでもつんくり帰ってよかとです。

途中で止めても決して敗北者じゃありまっせん。

勇気を出してやめた者が本当の勝者です。

きつかつば我慢して、気づいた時は救急車の中だったという者が敗北者ですたい。

決して無理はせんで下さい」

熊本走ろう会に入会して5年目になります。実は関西地方在住の時から熊本走ろう会の「走ろうの日ラン」

に同感して今年で9年目になります。

今日は「水の都熊本」の代表的な江津湖・湖畔を熊本走ろう会の仲間と夕暮れランを楽しみました。

なお、ラン・スタートした18時の気温は33℃でしたが、湖畔には木陰も多く涼しく感じる箇所もありました。

北村

2021年8月4日(水)

令和3年(2021)6月 20日

緑川ロングラン(34キロ~40キロ)

65歳以上を「高齢者」と呼び、年金生活となれば「余生」すなわち余った人生を送る、ということになります。

一方「一生青春」「生涯青春」という言葉もあります。

「人は年齢では老いない。理想を失ったときに老いる」ということです。

そうなると熊本走ろう会諸氏は「青春」真っただ中、と言って良いかもしれません。

ただ、若い頃の青春と私たちの青春とは大きな違いがあります。

それは「未来」「将来」という長いスパンで夢や希望を追い求める必要がないということです。

即ち、ほぼ叶わない夢や希望を追い求める辛さや苦しみや労働から解放され、そして子育ても免除された世界、それが余生となります。

となれば、余生は前途多難な青春を超えた世界、あの頃の青春よりもっともっと楽しい楽園、理想郷の住民となった、ということです。

その為には、今日を生き、今を楽しむ。その一点のみです。

その一瞬一瞬が理想郷で、その連続が豊かな人生となるに違いありません。

夏至が間近い6月19日、天頂から降り注ぐ陽の光を満身に浴びた15名が、今日を全力で生き、今を存分に楽しみながら走りました。

令和3年(2021)3月 21日

第一回 江津湖周回マラソン大会

「宣誓

わたくし達選手一同は、第一回江津湖周回マラソン大会において、この江津湖の、素晴らしく美しい景色を十分に堪能しながら、元気に明るく楽しく走ることを誓います。

令和3年3月21日 選手代表、会員番号1449江津湖ランをこよなく愛する 山本恵」

底冷えのする春雨の中、山本恵さんの選手宣誓で「第一回江津湖周回マラソン大会」が始まった。

集結した30名がそれぞれに目標を掲げ、雨に濡れる八分咲きの桜に見守られて湖畔の路を思い思いのスピードで走った。

そのハーフの部に山崎誠子さん(80歳)の姿があった。

「私は毎日12キロ、ゆっくりゆっくりと走っています。ハーフの距離は初めてです。ゴールできるかどうか分かりませんが、挑戦してみようと思って参加しました」と瞳を輝かせた。

またフルマラソンの部に鈴木三雄さん(85歳)が元気に顔を見せた。

「今までフルは164回走っている。コロナで大会が中止になっているので、今日は楽しみにしていた」とレジェンドの風格を見せた。

そして我が熊本走ろう会の出田会長(82歳)もハーフの部のスタートラインに立った。

「今日はハーフのハーフ位かな?」いつもの出田スマイルで謙遜。

5年が過ぎ10年が過ぎて20年が過ぎた時、今元気に走っている私たちが果たして、三氏の様に生き生きとした眼差しでスタートラインに立つことが出来るだろうか?

「遅いあなたが主役です」をスローガンとする「熊本走ろう会」も今

過渡期を迎えている。その時代の渦の中にあって、三氏の精神は新しい時代の「遅いあなたが主役」の行く先を明るく照らしてくれた。

スピード化した健康マラソンの中にあって、後に続く私たちは、時代に左右されず、やがて必ず訪れる新しい時代の「遅いあなたが主役」達のためにその道を開けておかなければならないのではないか。

ゴール出来るかどうか分かりません、と言っていた山崎さんも、ハーフのハーフ位かな、と言っていた出田会長もゴールで雨に濡れて光るテープを胸を張り笑顔で切った。

そして、今日の日を楽しみにしていたと笑った鈴木さんも7時間49分50秒を走り切って見事に165回目の完走を果たした。

新しい時代の「遅いあなたが主役」達は雨に濡れて一層艶やかな桜と同じ八分咲きである。

左 出田秀尚会長(82歳) 右 山崎誠子さん(80歳)

鈴木三雄さん(85歳)

フルマラソンの部1位 浦野恵子さん 3:50:02

令和3年(2021)2月 14日

緑川ロングラン練習会

平成16年10月21日、鈴木三雄氏(会員№201)が走友、杉本宏伸氏(会員№288)を誘って二人だけの「緑川ロングラン練習会」が始まった。

二人は月に一回、東バイパスと浜線バイパスの交差点にあった「ウイーンの森」前に集合してスタートした。

それから約1年が過ぎ去ったある日、風光明媚で走りやすいこのコースを多くの会員に知ってほしい、と「会報」で紹介し参加を呼びかけると早々4名の会員が集結し、総勢6名で新たな「緑川ロングラン練習会」が始まった。集合場所も皆が気楽に参加できるようにと、鈴木氏が「ばってんの湯」と掛け合って駐車場を確保し、参加者も増えた。

距離約35キロの長丁場の練習会であったが「走る」ことを共通の楽しみとした気の合った仲間達だから他愛のない会話に花を咲かせながら一団で走った。

時には、コース途中にある「日本一のキンモクセイ」が見ごろたい、言い出せば足はキンモクセイに向かい、「恐竜博物館」が出来たという話題になれば恐竜に足が向かう。ある時は馬刺しになるために日本中から集まった「馬舎」がある、という話が出て「そんなら見学に」と話がすぐにまとまってコースアウトすることも度々。また体調次第で、乙女橋を渡りショートカットでトンネル手前で再び一団と合流する者、「今日はここまで」と、御船のバス停から帰路につく仲間もいたりで、まるでマラニックのような練習会であった。

そのような過去を振り返ると「走る」楽しさは「集う」楽しさであることに気づく。

人生を長さで計るなら限りがある。しかし、厚み、密度という物差しで計るなら無限ではないか。その厚み、密度を計る物差しは、はやはり「楽しさ」という豊かな日々の積み重ねにある。

2月14日の「緑川ロングラン練習会」に 日高秀士氏(会員№196 81歳)が北区八景水谷から自転車で応援に駆け付けた。走友たちは元気をもらってまた一つ楽しさの年輪を重ねた。

自転車で応援に駆け付けた 日高秀士氏

(写真 北村)

北村会員からの練習会レポート

21.2.14緑川ロングラン(7時過ぎスタート、12時頃ゴール)

<コース紹介>( )のkmは「ばってんの湯」からの距離(エプソンの腕時計で計測)

ばってんの湯(スタート)~熊本東バイパスを西へ~田井島(1.5km)で左折~浜線バイパス(加瀬川を渡り嘉島町へ)~ヒロセがある四つ角で右折~緑川を渡り左折~左岸の堤防道路等緑川沿いを約10km上流まで、途中に第1給水ポイント(以下P)(6.3km)~緑川の「魚道」~津志田河川公園(河川敷はキャンプスポットでトイレあり)第2給水P(12.9km)がある~「こうさおおはし(約16km)」で緑川を渡る~甲佐町早川で左折(注1)~国道443号線を熊本市内方面へ~妙見坂隧道[約400m]~ファミリーマート第3給水(エイド)P(18.7km)~御船町辺田見~標高差約30mの坂道約1km(コース一番の難所)~セブンイレブン第4給水(エイド)P(23km)~九州中央道高架下で国道443号線と別れ左折~左手にサントリービール工場(注2)(25km)~足手荒神「甲斐神社」(注3)第5給水P(27.5km)~下江津湖(広木公園)入口(30.3km)~江津湖公園遊歩道(注4)~江津湖湧水(注5)第6給水P(32km)~熊本東バイパス~ばってんの湯(ゴール)(33.6km)

注1;もう少し距離を伸ばしたい場合、ここを右折すれば約5km先に肥後藩主が「落ち鮎」を楽しまれていた「甲佐のやな場」がある。

注2;工場見学とセットで試飲(プレミヤモルツ・香りエール・マスターズドリ-ム)ができます。(残念ながら現在臨時休業中)

注3;手足の神様で2月15日が大祭日(足手荒神大祭)

注4;熊本市動植物園と隣接しており、キリンや象と会えます。

注5;江津湖公園遊歩道をジョギングやウォーキングされる方にとって絶好の水飲み場です。

令和3年(2021)1月 17日

熊本城マラソン練習会

敵機襲来!

再び「空襲警報」が発令された。

厄介なのはB-29爆撃機が轟音と共に襲来するのと違って、コロナと名乗る敵機は無言である。更にはその姿を見せない。それどころか味方の衣を借りて攻撃してくるからもはや打つ手がない。

今から100年前の1918年から1920年にかけて「スペイン風邪」という正体不明の敵が暴れて世界中で4500万人、一説では1億人以上の人類が絶命し、日本でも約40万人が死亡している。

100年も昔のことだから、その原因は勿論のこと、治療方法も何も分からないまま、恐怖におびえながら死を待つだけであった。(最近の調査によると原因は鳥インフルエンザの突然変異型で通称「A型インフルエンザ」という)

では何故猛威を振るった「スペイン風邪」が終息し、全く無防備、無抵抗の人類が生き延びて今日に歴史を継ぐことが出来たのか?

ウイルスとは生き物で空気などを利用して鳥や人に感染し、体内を蝕みなが棲家としている。一方「人」には体内に病原菌や細菌、異物等の敵が侵入してきた時に戦う自衛隊のような「抗体」という組織があるらしい。また繰り返し攻撃されることで抵抗力、或いはそのいじめに慣れてしまう「免疫」という細胞を作り出す力があるという。

そこで我が物顔で世界中に蔓延した「スペイン風邪」は「抗体」や「免疫」という強力な自衛隊に出会い、そこで反撃されて追い出され、いよいよ行き場所を失って終息したとみられている。

即ち、得体の知れないウイルスに打ち勝つためには自分の体内に「健康」という強力な自衛隊を養うことである。

熊本走ろう会は「健康マラソン」の生みの親である。創始者であり軍医であった加地正隆氏が理想、理念とする「健康」「遅いあなたが主役」について今一度考える絶好の機会かもしれない。

そのような空襲警報発令の中、蜜を避けながら「熊本城マラソン」のコースを走る練習会が厳かに行われた。

写真 北村

令和3年(2021)1月 1日

初詣元旦マラソン

一年の計は元旦にあらず。

長い歴史の中で「初詣」を旧正月の2月3日ごろまでに分散参拝せよ、など聞いた例がない。また「郵送による参拝受付OK」から、おさい銭やおみくじをWEBで済ます「オンライン参拝」、更にはライブ配信による「リモート参拝」等々、何でもありの新しい年の幕開けとなった。

この天災地変の騒ぎには神様や仏様も打つ手がなく、いささか戸惑っているにちがいない。

ともあれ、時代は良きにつけ悪しきにつけ淀みなくサラサラと流れている。その流れに上手く乗って、やはり世間を渡って行かなけらばならない、が、スマホ、オンライン、ライブ、リモート、WEB、NET、AI、そしてコロナ、もはや異次元の世界である。その様な時代の渡り方など皆目わからい。平均年齢が60歳半ばを過ぎた「走ろう会」となれば諸氏の思いは尚更であろう。

そうなると、いっそうのこと「なるようになれ!」と開き直る手しかない。そこで思い浮かぶのが、

「災難に遭う時節には災難に遭うがよろしく候、死ぬ時節には死ぬがよく候、是はこれ災難をのがるる妙法にて候」

これは禅僧、良寛和尚の深みのある言葉である。

その言葉を知ってか知らずか令和3年元旦、恒例の「初詣元旦マラソン」を強者数名が白い息をマスクから吐きながら蜜を避けて見事に走った。そして1972年熊本走ろう会発足から灯ったトーチの火を未来へと力強くつないでくれた。

初日の出

It's a slow Life